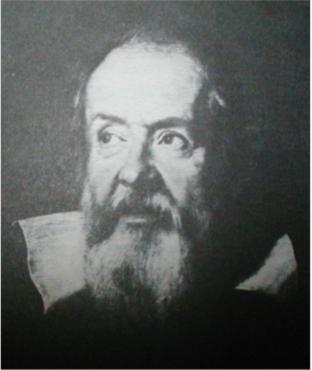

ガリレオ GALILEO GALILEI

イタリアの天文学者・物理学者

[生]コビサ,1564.2.15

[没](フローレンス近くの)アルチェトリ1642.1.8

ガリレオという名前は広く世界に知られているが,正式の名前はガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)である。ガリレオの誕生はミケランジェロの死の3日前であるが,まさに学問の頂点が美術から科学ヘと受け渡される象徴の日であった。

ガリレオの父は数学者であったが,息子には医学を勉強させようとして,わざと数学から遠ざけるように仕向けていた。当時は(現在でもおそらくそうだが),医者になれば数学者の30倍もの収入があったからである。もしガリレオが自分で望んだとしたら立派な医者になっていたことは間違いないし,立派な画家か音楽家にもなれたに違いない。ガリレオは多くの才能に恵まれた真に文芸復興を代表する人物だったからである。

けれども運命の女神の気が変り,ガリレオの父の努力も水の泡になってしまった。若い学生だったガリレオはたまたま幾何の講義を聴く機会に恵まれ,すぐさま,気の進まない父を説き伏せて科学と数学の勉強をすることにしてしまった。このことは人類にとっては幸いであった。ガリレオの生涯が科学界を大きく変換させることになったのである。ガリレオはただ物事を観察するばかりでは満足せず,測定をして数量化し,現象を表現する簡単な一般的な数学的な関係式を導くことができるかどうかを試み始めた。こういう方法をとったのはガリレオがはじめてではなく,18世紀もまえにアルキメデスでさえやっていた。しかしガリレオの方法は以前の誰よりも大規模だったし,そのうえ研究を明確に美しく表現する文学的な才能の持主だったので,彼の行なった定量的な方法が有名になり,一般に広まったのである。

最初の大発見を行なったのは1581年のことで,このときはまだ十代でピサの大学で医学を勉強していた。ピサの寺院でのお祈りに出席したガリレオは,気がついてみるとシャンデリヤが揺れているのを見つめていた。寺院中のロウソクの炎は空気流のために,ある時は大きく,ある時は小さく揺れていた。物事を定量的に見るガリレオの目には,振動の時間がその振幅に関係なくいつも同じであるように見えたので,自分の手の脈拍を使ってこれを試してみた。そして家へ掃ってから,同し長さの振り子を二つ用意し,片方は大きく,片方は小さく振ってみた。二つとも一緒に振動した。寺院での観察が正しいことがわかった。

ガリレオにとって実験をする際にいちばん大きな問題は,小さな時間を正確に測定することがひじょうに困難なことだった。時間を測るには,相変らず脈拍を使ったり小さな穴から漏れる水が容器に溜まる割合を使ったりしなければならなかった。したがって,ガリレオの死後ホイヘンスがガリレオの発見した振り子の原理を使って,時計を規則正しく動くようにして,ガリレオができなかった問題を解決したのは皮肉である。ガリレオはまた1593年には温度を測定する装置を工夫した。これは気体温度計で,気体の膨張と収縮によって温度を測ろうとするものだったが,ひどく不正確なものだった。1586年には,それ以前に工夫してあった水力学天秤の設計について記した小冊子を発表したが,これによってはじめてガリレオの存在が学界から注目を浴びるようになった。

ガリレオは落体の運動についての研究を始めた。当時すべての学者は事実上落下の速さは物体の重さに比例するというアリストテレスの説を信じていたが,ガリレオは,この説は,比較的空気に接する面積の多い軽い物体の落下速度が小さいという事実のために導かれた間違った結論であることを明らかにした(木の葉や羽毛や雪などがこの例である)。充分に重く,空気の低抗を無視できるような密度の大きな物体ならば,どんなものでも同じ速さで落下したのである。ガリレオは,真空中ではすべての物体は同し速さで落下するだろうと推測した(当時は高度の真空は得られなかったが,のちになってからガリレオの説が正しいことがわかった)。ガリレオは自分の説が正しいことを示そうとして,ピサの斜塔を登り,一つの砲丸とそれより10倍重いもう一つの砲丸とを同時に落してみたところ,二つの砲丸は同時に地面を打つのが見られたという伝説がある。この話はまったくの伝説のように思われる。しかしこれと同じような実験が数年まえに,ステビンによって実際に行なわれたか,あるいは少なくともその実験について述べられているのは事実である。ピサの斜塔の実験は伝説だとしても,ガリレオが実際に行なったほかの実験でも,アリストテレスの物理学を充分打ち破ることができた。時間を測定する精密な方法がなかったので,自由落下する物体の運動を調べることができなかったガリレオは,斜面の上で物体を転がし落すことで,重力を“弱くする”ことを工夫した。斜面の傾きを小さくすれば,物体の落下速度は思いのままにゆるくすることができた。こうして,物体の落下の速度はその重さに無関係であることをたやすく証明した。さらにまた,斜面を転がる物体の速さは一定の割合で増加していくこと,つまりしだいに速くなることもわかった。実はこのことは1世紀もまえにレオナルド・ダ・ビンチがすでに気がついていたのだが,発表しなかったものである。

この実験によって物理学の重要な問題が解決されることになった。アリストテレスによれば,物体が運動するためには,ひき続いて力を加えなければならないということだった。中世の哲学者たちはこの説をもとにして,天体の運動が続くのは,天の使いが,たえず押しているからだとした。何人かの人たちは,だからこそ神の存在は事実なのだと解釈した。ところがこれに対し,中世も後期の哲学者たちの何人かは,たとえばビュリダンは,物体は,はじめに力を加えてやれば,あとはそのまま運動を続けるのだと考えた。そしてもし続いて力を加えるならば物体の動きはしだいに速くなるだろうとした。ガリレオの実験の結果,アリストテレスの説は間違いで,ビュリダンの説が正しいことになった。重力がたえず働いている落下運動では,速さが規則正しく増してゆくばかりでなく,落下距離は時間の2乗に比例して増していった。

ガリレオはさらにまた,同時に二つの力を受けた物体が運動できることも示した。(銃口を飛び出すときの弾丸のように)一つの力を水平方向に加えると,物体はその向きに同じ速さで進み,続けて別の力を垂直方向に加え続けるならば,物体は下向きにその速さを増す。この二つの運動を同時に行なうならば物体の落下する道筋は放物線になる。こうして彼は弾丸の経路をもとにする科学を創造することができた。二つ以上の力を受けた物体の運動の有様がわかることにより,地球上と,大気中のすべての物体,たとえば空を飛ぶ鳥や落下する物体が地球が回転していても運動ができて,その運動は二つの運動を重ね合せたものになるのだということを説明することができるようになった。この理論により,コペルニクスの説に反対するいちばん強カな理論は打破され,地球が回転しているのならば,地面に固定されていない物体は,後ろにとり残されてしまうなどということを心配する必要がなくなってしまった。(ガリレオはすべての理論を証明するのにギリシアの幾何学を用いた。ガリレオが処理した方法よりも,もっと強力な数学的解析法や,代数を幾何学に応用する方法がとられるようになったのは,デカルトやニュートンになってからである。しかしガリレオにとっては自分のやった方法で充分だったし,その発見によって力学の第一歩が踏み出され,それから100年後,これが基礎になってニュートンの運動の3法則ができ上がったのである)。力学についての著書の中では,ガリレオは材料の強度についての研究を載せ,この分野の科学の基礎をつくった。ある構造物体を,どの方向にも同じように長さを増して大きくしたとすると,その物体の強度は小さくなるということをはじめて唱えたのはガリレオであり,少なくともこのことをはしめて理論的に説明しようとした。これが現在の平方―立方法則として知られている原理である。物体の体積は長さの3乗に比例するが強さは2乗に比例するにすぎない。体が大きい動物には小さい動物よりも相対的に大きな足がついているのはこのためである。もしシカをそのままの形でゾウくらいの大きさにするならつぶれてしまうだろうし,つぶれないようにするには,その足をもっと太いものにしなければならないであろう。

ガリレオとその後継者,とくにニュートンが,物体の運動と,押したり引いたりすること(力)との関係をはっきり説明することに成功したことにより,宇宙の物体のうちで測定可能なものの運動はすべて,本質的には機械についているテコや歯車を押したり引いたりする力と同じ簡単な力によって説明できる基礎ができた。このような力学理論はそれから3世紀後になって,科学界に革命が起こり,力学者たちが想像していたよりはるかに複雑な原理が存在することがわかるまで,科学界の支持を受けることになった。

ガリレオは自分の研究のおかげでピサでは評判を悪くしてしまい,もっと良い地位を求めてパドゥアに移った(ガリレオはいつでも自分のほうから有力者たちとの仲を悪くしてしまうのだった。というのは,天才的な痛烈な酒落をいうのが得意で,自分で押えるようにしても,自分の意見に賛成しない人たちを馬鹿にしてしまうのだった。もうすでに学生のころから議論好きのために,“議論屋”というあだ名をつけられていた。そのうえ,ガリレオの講義はすばらしいものだったので教室はいつも学生たちで一杯だったのに,同僚たちは空っぽの教室でもぐもぐと講義を続けなければならなかった。こういうことが同僚たちをひじょうに怒らせたのである)。

パドゥアでは偉大な天文学者ケプラーと文通を続け,コペルニクスの説を信じるようになったが,しばらくの間は公に発表することは止めていた。しかし1609年にオランダでレンズを用いた望遠鏡が発明されたということが伝わってきて,それから6ヶ月もたたないうちに,自分で装置を工夫し,32倍の倍率をもった望遠鏡をつくり,これを使って天体観測を始めた。こうして望遠鏡による天文学研究が始まることになった。ガリレオは自分の望遠鏡を使って月に山があり,太陽に黒点があることを発見した。ここでまた,天体は完全無欠であり,ただ地球だけが無秩序で不規則なのだというアリストテレスの理論が間違いであることが証明された。このときすでにティコ・ブラーエも自分の発見した新星や惑星で同じことを見ていたし,ファブリキウスも変光星の研究でそういうことを知っていたが,しかし,ガリレオは太陽そのものに鉾先を向けたのである(太腸の黒点をガリレオと同し時期に発見した天文学者はほかにもいて,最初の発見者は誰かという問題をめぐって争いがあり,ガリレオの敵はさらに多くなった。しかし最初の発見者が誰かという問題はともかくとして,ガリレオはたんに黒点を見つけただけで終ったのではない。黒点が移動することから,太陽が27日に1回の割で自転していることを発見し,さらに同じ方法で自転軸の向きさえも決定した)。明るく輝いている恒星を望遠鏡で見ると,ただの点に見えたが,惑星は小さな球のように見えた。ガリレオはこのことから,恒星は惑星よりもはるかに遠くにあり,したがって宇宙は途方もなく広大なのだろうと考えた。さらにまた望遠鏡を使うと肉眼で見るよりも多くの星が見えることを発見し,銀河が明るいのは多くの星の集まりからできているからだとした。さらにもっと劇的なものとして,木星が四つの星を従えており,この星は木星のまわりを規則正しく回っており,肉眼では見えないという発見をした。さらに数週間の観測の結果,それぞれの周期を算出することができた。これらの星に対してケプラーは衛星という名をつけた。それぞれの星にはギリシア神話からとった,イオ・ユーロペー・ガニメデ・カリストという名がつけられている。四つの衛星を従えている木星の姿は,小さな天体が大きなものの周囲を回っているのだというコペルニクスの説の裏づけになった。また,すべての天体が地球を中心に回転しているわけではないという証拠にもなった。ガリレオは,月が満ち欠けするのとまったく同しように金星も満月から新月まで形を変えることを発見した。コペルニクスの説が正しいとすれば当然起こるべきことだった。

プトレマイオスの理論に従えば,金星は欠けたままでいるはずだった。金星の満ち欠けにより副産物として,惑星は太陽の光を受けて輝くのだという説が決定的なものになった。ガリレオの発見によれば,月の欠けた部分も,地球からの反射光によってうすく光っているのがわかった。このことから地球も他の惑星と間しように太陽の光で輝いていることがわかり,地球と他の天体を区別するもう一つの根拠が崩れ去った。このように望遠鏡を使ってのすべての発見の結果,コペルニクスがその著書を発表してから半世紀以上もたってはじめてその理論が確認されることになった。ガリレオが発見した事柄を,自分で “星の使者”とよんでいた定期雑誌の特別号に発表したところ,熱狂的な支持と激しい怒りが同時にまき起こった。ガリレオはたくさんの望遠鏡を作って,ケプラーをはじめとしてヨーロッパ全部の科学者に送り,その発見を確認してもらおうとした。1611年にロ一マヘ行ったときは大歓迎を受けて面目をたてたが,しかし誰もが喜んだわけではない。天界が不完全なものであること,肉眼で見えない星が輝いていること,さらに最も悪いのは,コペルニクス理論が王座について,宇宙の中心だった地球がその地位からひき下ろされてしまうということは,まったく世の中を混乱させるもとだった。ガリレオに反対する保守主義者たちに説き伏せられたピウス5世法皇は,この説を邪教であると極めつけ,1616年にはガリレオはこれを発表することを止められてしまった。この取扱いについては争いが続けられ,ある時はガリレオ側が,またある時は敵側が優位を占めたように見えた。1632年,時の法皇(ウルバヌス8世)はガリレオに対レて友好的だったので,自分の説を発表してもよいと信用したガリレオは,“二つの宇宙体系についての対話”という大作を発表した。この本には,プトレマイオスを信じる人とコペルニクスの説を信じる人の2人が登場し,1人の物わかりのよい素人を相手にして議論を戦かわせた(ひじょうに驚いたことに,ガリレオはケプラーと長く交際していたのに,コペルニクスの説を修正したケプラーの業績を全然とり上げていない。ケプラーの修正は測りしれないほどコペルニクスの説を改良したのだった)。

もちろん,この本の中で輝かしい勝利を手にしたのはコペルニクスの説であり,プトレマイオスの説を支持したシンプリチオという人物について法皇は,自分が漫画的にわざと仕立てあげられたものだといわれてそれを信じた。ガリレオは邪教を公にしたという理由で宗教裁判にかけられ(無分別な発表が充分な証拠になった),プトレマイオスの理論をくつがえす説を発表することを止められた。この裁判でガリレオは自説をまげるのを敢然として拒否したということになれば話としてはおもしろいが,しかし70才近くになっていたガリレオは,ブルーノの例があるので,慎重に行動した。自説の放棄を認めてから,法廷で立上るとき“それでも地は動くんだ”とつぶやいたという伝説がある。実際,学者たちの間ではそういう評判がたった。晩年のガリレオを数年間沈黙させたこと(この間,1637年には,天文学上の彼として最後の発見である,月が公転する際にゆらぐこと,つまり月の秤動を発見している)は判決をくだした保守的な人々にとっては,たんにうわべだけの空しい勝利にすぎなかった。彼らはガリレオが死んだときにも,さらに神域への埋葬を許さないというはかない抵抗をした。コペルニクスとともに始まった科学革命はガリレオの裁判のときまでほぼ100年の間低抗を受けてきたが,このときまでで無駄な闘争は終った。科学革命は生き続けただけでなく勝利を収めていた,とはいっても,部分的な抵抗はまだあった。ハーバード大学はその創設の年(1636年)にも,なおプトレマイオスの理論をかたく守っていた。