|

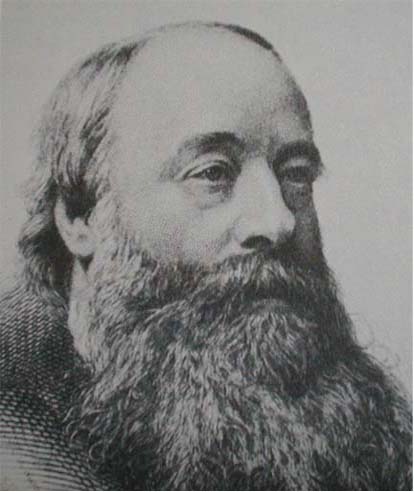

まず最初にこの授業の中心人物であるジュール(James Presscott Joule,1818〜1889)の生い立ちについて述べることにする。彼は、1818年12月24日に英国ランカシャー地方のサルフォード(Salford)という町で生まれた。サルフォードはマンチェスターの西隣に位置する町である。彼の家は祖父の代から、ここで造り酒屋を営んでおり、経済的には恵まれていた。彼は16歳まで家庭教師に教育され、その後の数年間68歳のドルトン(John Dalton,1766〜1844)のもとへ化学を習いに通った。(ドルトンは当時マンチェスターに住んでいた。)ジュールの研究の基礎はここで築かれたと言える。ジュールの生活態度はきわめて保守的で引っ込み思案であった。しかし、測定できる対象物があると熱狂的になり、新婚旅行の最中にも、時間をさいて特殊な温度計をつくり、旅行先での滝の上と下で水の温度を測定したほどであった。また信仰も厚く、彼は「自然の法則を知ることは、その中に表現された神の心を知ることにほかなら

ないことは明らかなことである。」とも言っている。彼のこのような生活態度と信仰心がエネルギー保存の法則発見の原動力になったのである。

|

Q1.ジュールは新婚旅行の旅先で滝の上の水と滝の下の水の温度を測定したが、測定結果は滝の上と下ではどちらの温度が高いと考えられるか。ただし、滝の上と下での日照量は同じと考えよ。

1765年ワット(James Watt,1736〜1819)は従来の蒸気機関を改良して、仕事の能率を上げ動力機関の発展を促した。ここに産業革命が始まった。この際、ワットは馬が1分間にする仕事を用いて仕事率というものを定義した。すなわち、

1馬力(horse power)=148.5kgw×30.5m/分

つまり、馬1頭は毎分148.5kgwのおもりを30.5m持ち上げる仕事をする。これを1馬力としたのである。現在ではワットにちなんで、仕事率の単位はワット[W]で表される。1[W]の仕事率とは、1秒間当り1[J]の仕事をすることを意味する。すなわち、

1[W]=1[J/s]